乳液

植物の葉をちぎったときに、葉の切り口から白い液が出てくることがある。タンポポ・サツマイモ・インドゴムノキなどの身近な植物の多くが切り口から白い液をだす。これらの白い液を一般に乳液(ラテックス, latex)と呼ぶ。乳液は、被子植物の約10%に相当する約12500の植物種で生産されている。

乳液の成分

乳液には、テルペン類、アルカロイド**、強心配糖体(Cardiac Glycosides)が含まれている。 テルペン類とはイソプレン(C5H8)の整数倍の分子式持つ炭化水素の総称。天然ゴムはイソプレンのポリマー(ポリイソプレン)。 窒素原子を含み、ほとんどの場合塩基性を示す天然由来の有機化合物の総称で多くが塩基性を示すことからalkali(アルカリ)とoid(~のような物)= アルカノイドと呼ばれる。 キノコ毒の主成分はアルカロイドであることが多く、たとえばワライタケのシロシビンは食すと多幸感や幻覚をもたらし,マジックマッシュルームと呼ばれるドラッグにも含まれる。唐辛子に含まれるカプサイシンやモルヒネ・コカインもアルカロイドの一種。参考

強心配糖体とはジゴキシンなど。参考

このほかにもホスファターゼなどの酵素や機能不明のペプチド・タンパク質が、植物乳液から報告されている。さらに、植物乳液は世界の種々の部族によって魚を捕まえるための魚毒や狩猟に用いる矢毒として用いられていることから、乳液には種々の未知な生理活性物質が含まれていると考えられる。

乳液はこのように、多くの植物に含まれ、種々の物質を含んでいるが、乳液の植物にとっての本来的機能については種々の仮説が提出されてきたもののこれまで確定的な結論はでておらず、また乳液の各成分の存在意義については論じられていないものがほとんどである。乳液の機能に関しては、栄養の輸送と貯蔵,水分バランスの調節、老廃物の貯蔵.傷口を塞ぐ作用、病害に対する防衛昆虫や動物の食害に対する防御などの仮説が現在までに出されている。しかし、これらの仮説のうち実際に証拠が伴っているものは少なく、動物・昆虫・病原微生物に対する防衛であるというものに限られる”。 さらに、数多くの明確な直接的実験的証拠が上がっているのは、昆虫に対する被食防衛であるという防衛仮説のみである。

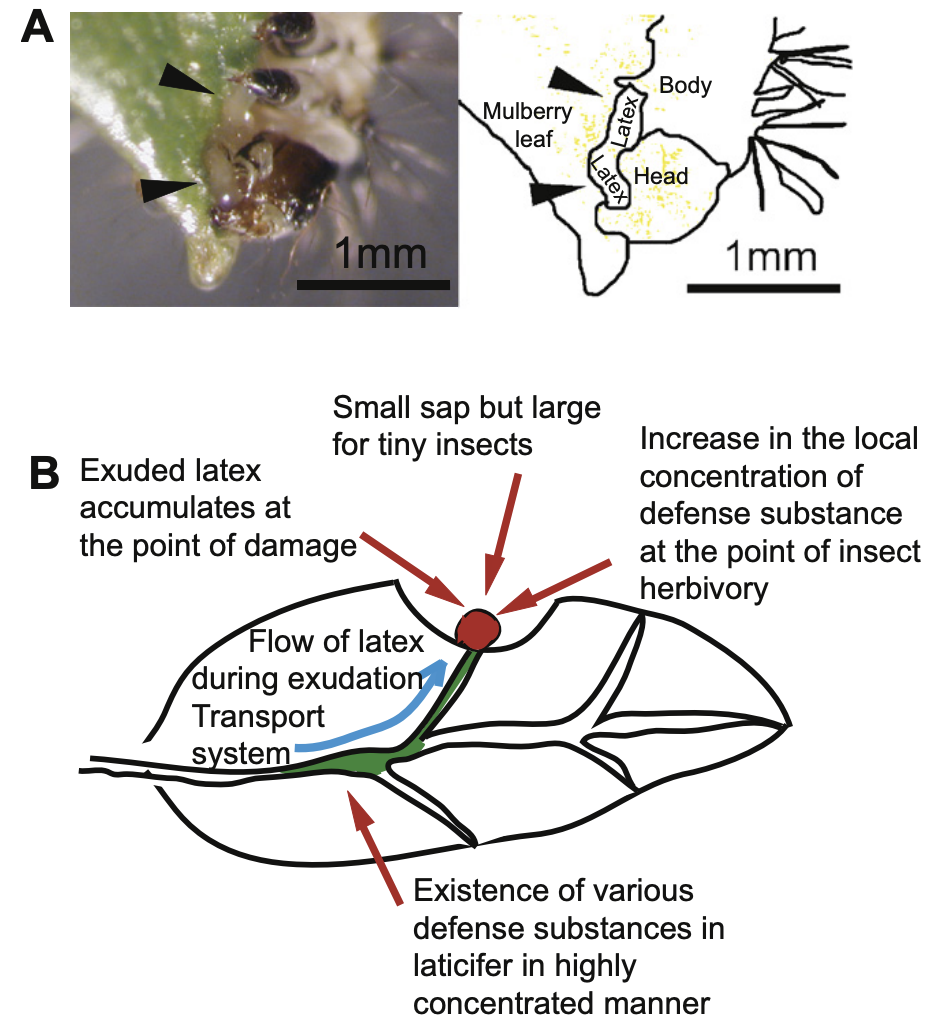

この仮説を支持するのは以下のような観察・実験事実である。①昆虫が食害した瞬間に昆虫の食害場所に滲出してくる。体のサイズが比較的小さい植食昆虫は体の体積に比べて大量の乳液に直面する(図3)、②しばしばアルカロイド(ケシ)や強心配糖体(トウワタ)などの昆虫に含む生物に対して毒性を示す有害化学物質を含む、③しばしば粘着性があり昆虫の口器が固着される可能性がある。実際、粘着性が強いオオトウワタを食べた甲虫では口器に乳液がまとわりつき口が完全に動かせなくことが観察されている。さらに、レタスにおける観察例では、レタスの花茎表面を歩き回るアブラムシやコナジラミなどの微小な昆虫個体の80~90%が足で植物組織を傷つけ、そこから流出した乳液(数分で固化する)で足が固定され動けなくなることも報告されている,④野外における実験で乳管を傷つけ乳液を出なくした植物個体は、乳液を出す正常個体に比べて植食昆虫やナメクジの食害を多く受けることが観察されている。また栽培植物でも、レタスの改良品種は野生種に比べ乳液量が少なく改良されているが、同時に広食性害虫に対する抵抗性が下がっていることが報告されている。

乳液を分泌する組織

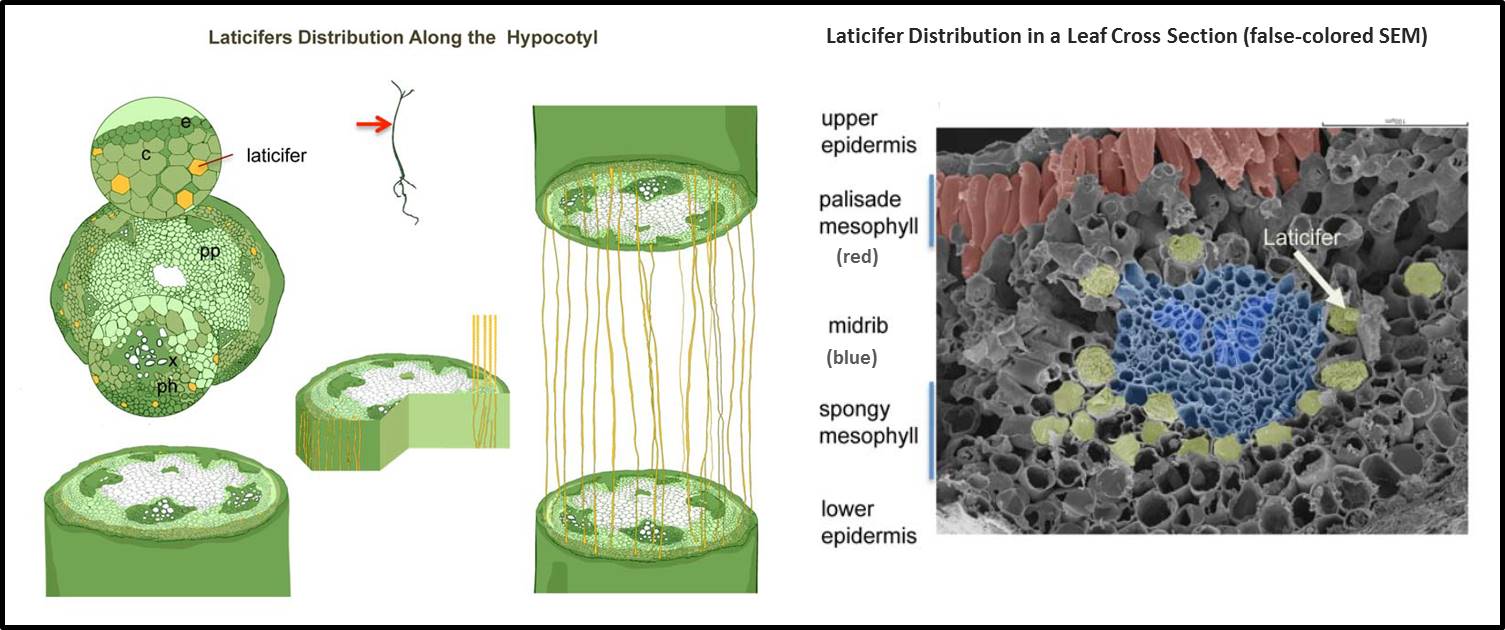

乳液(latex)は一般に薬脈(葉の筋)や雑管束に沿った組織から分泌される。一見したところ。葉脈に分布する導管や師ぎから分泌されているように見えるがそうではなく、大多数の場合薬脈や雑束に沿って分布する乳液分泌に特化した組織から分泌されている。

乳管は薬脈等に沿って長く伸びた生きた細胞内に分泌物が蓄えられたものであり。この細胞のことを乳管細胞(laticifer cell)と呼んでいる。 乳管細胞には発生学的・組織学的に二つのタイプが認められる。一つは無分節乳管(non-articulat-ed laticifer)であり、もう一つは分節乳管(articulatedlaticifer)である(図2参照)。

from https://blog.aspb.org/new-in-plant-physiology-laticifer-function-and-development/

from https://blog.aspb.org/new-in-plant-physiology-laticifer-function-and-development/

無分節乳管は一つの細胞が非常に長く葉脈や維管東に沿って伸びて巨大細胞化したものである。このタイプの乳管は一般に先端に行くにつれて枝分かれをするものの、先でループを形成したり隣接する乳管がつながったりすることはない(図2(a)参照)。驚くべきことに、大木に達するような大きな植物個体で葉の至る所から乳液を出すような植物でも、無分節乳を持つ植物では数個〜数十個程度の乳液細胞しか含まれていない。例えば、トウワタ(ガガイモ科)は16個の乳管細胞しか持っていないし、キョウチクトウでは28個であり、またトウダイグサ科のJatropha dioticaではたったの5~7細胞である。

一方、分節乳管(articulated laticifer)は発生学的には多様であるが、別々に発生した細胞が縦に並び連結し、細胞間の細胞壁が消失したり孔が空いたりして細胞質がつながったものであり、結果として長い管を形成したものである217。分節乳管にはさらに二つのタイプがあり、乳管細胞が1列に並び横のネットワーク状の連結がない無物合乳管(non-anas-tomosing laticifers)”(図 2(c))と、乳管細胞が縦だけでなく時には横の乳管にもつながり網目状のネットワークを作る吻合乳管(anastomosing laticifer) (図2(b))に分けられる。ヒルガオ科の植物は分節無物合乳管を持ち、キク科タンポポ亜科やパパイア科の植物は分節吻合乳管を持つ。

更に詳しく

乳液とは「細い皆(乳管)の中に高度に濃縮された毒液を圧力がかかった状態で保持し、昆虫等の外敵動物が食害時に管を破壊したときに瞬時に毒液を破壊点から噴出させ外前に浴びせかけ食べさせるシステム」である。

この中でまず重要なのは、乳液に毒が高度に濃縮されているという点で、クワには葉全体で糖類似アルカロイドが乾物あたり0.1%程度しか存在しないのに対し、乳液中には100倍以上の濃度である18%も存在している。同様に、パパイアではパパインの致死濃度が10(unit/mg)前後であるが、パパイアの葉1枚あたりの平均での酵素活性が0.362(unit/mg)であり致死濃度の数%しかないのに対し、パパイア乳液中には致死濃度の約20倍濃度の196(unit/mg)も存在している。これは、乳液には平均の200倍に濃縮されて存在していることになる。また、他のガガイモ料の植物でも強心配糖体が乳液中に約20~50倍に濃縮されて存在しているという報告もある。

乳液植物を食べる昆虫は、その体が葉に対して小さいことを考えると、葉のどこをかじっても体に比べて大きな乳液滴に直面することから、おそらくは乳液そのものの濃度に直面しているものと考えられる。それゆえ昆虫が葉を食べて死ぬことが起こり得る。このように、植物が常に準備している毒の総量は葉の平均濃度から推測すると比較的少ない量であるが、乳液中に濃縮することで効果的な防御手段になり得ている。つまり乳液とは、植物にとっては少ない投資で大きな効果を出す非常に経済的なしくみといえる。この経済効果は昆虫の孵化幼虫のような小さな生き物にはより効果的だが、哺乳動物のように植物全体を食べてしまう大型動物には効かないと考えられる。なぜなら、植物体を全部食べる動物が直面する毒濃度は平均毒濃度になるからである。

乳液のもう一つの重要な特徴は、それが毒物の輸送に関わっていることである。実際乳液は、乳管が切れたときに70cmも移動して流出することが測定されているが,このことは毒物質が瞬時に70cm離れたところから食害のまさにその地点に輸送されることを意味する。この点が、乳管が長い管状をしている大きな利点である。このシステムを可能にするためには、乳管内には常に内圧がかかっている必要がある。しかし、昆虫は1カ所に傷をつけるだけでなく何カ所も次々に傷をつけながら食べていく。この場合複数の傷からいつまでも乳液が流出し続けているとすぐに内圧が保てなくなる可能性が非常に高い。このため内圧を伴った乳液システムを維持するためには、必然的に乳液の流出をすぐに止める必要がある。実際に種々の植物の薬脈や茎を切っても乳液が流出するのは短くて数秒長くても数分であり勢いよく流出するのはほんの数秒であることが多いことが知られている。傷口の乳液はすぐに粘りを増すか、ゲル化して固まる。このゲル化には数秒もかからないことが多い。乳液の粘性によって乳液に昆虫を張りつけてしまうこと、あるいは乳液の固化が傷口を塞ぐことが乳液の本来の役割であるとする説があり、この説の妥当性を支持する観察結果もあるが、一方で乳液が固まるということは乳液の機能がなんであれ乳液システムを維持するための必然である。すべての乳液に、過度な流出を防ぐしくみと、それを達成するために凝固機構が存在するであろう。また、乳液の流出量は必要量(耐虫防御効果を発揮するための最適量)に応じて、乳管の直径、乳液の粘度、内圧、凝固にかかる時間等の因子によってコントロールされているはずである。

このように、乳液が防物質を瞬時に昆虫の攻撃の場所に輸送する機構であり、少ない手持ちで大きな効果を出す大変経済的なシステムであることが理解できる。このおかげで、植物は単価の高い毒(例えば貴重な窒素などを多く含みコストがかかるタンパク毒・アルカロイド)を採用することができるかもしれない。

しかし、このシステムは重大な弱点を持っている。

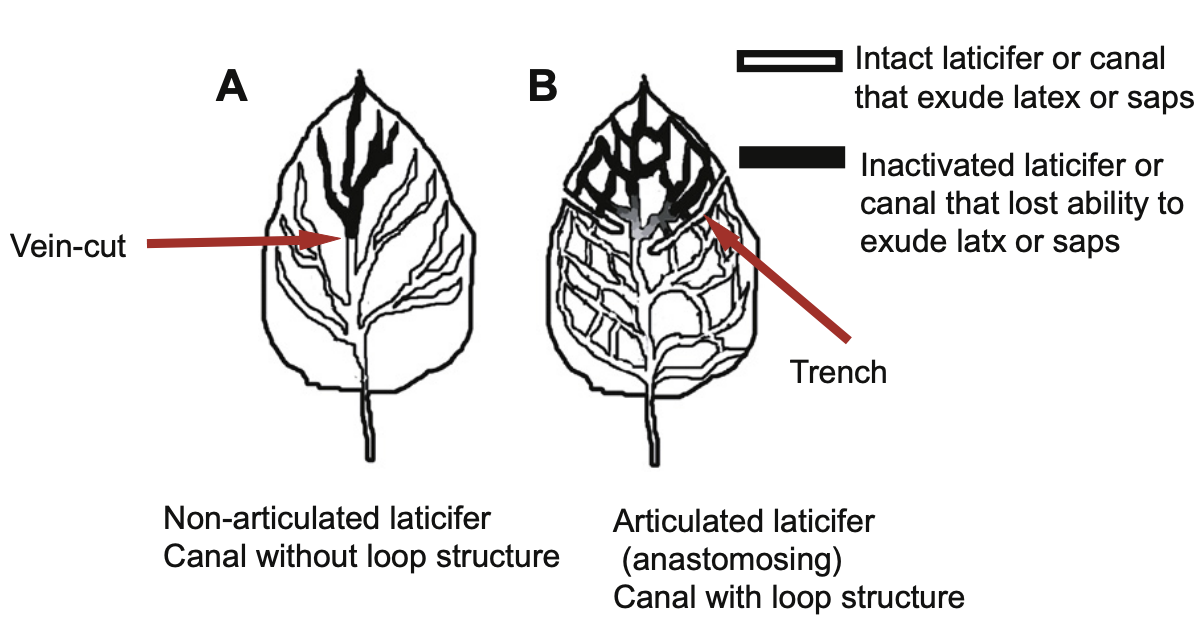

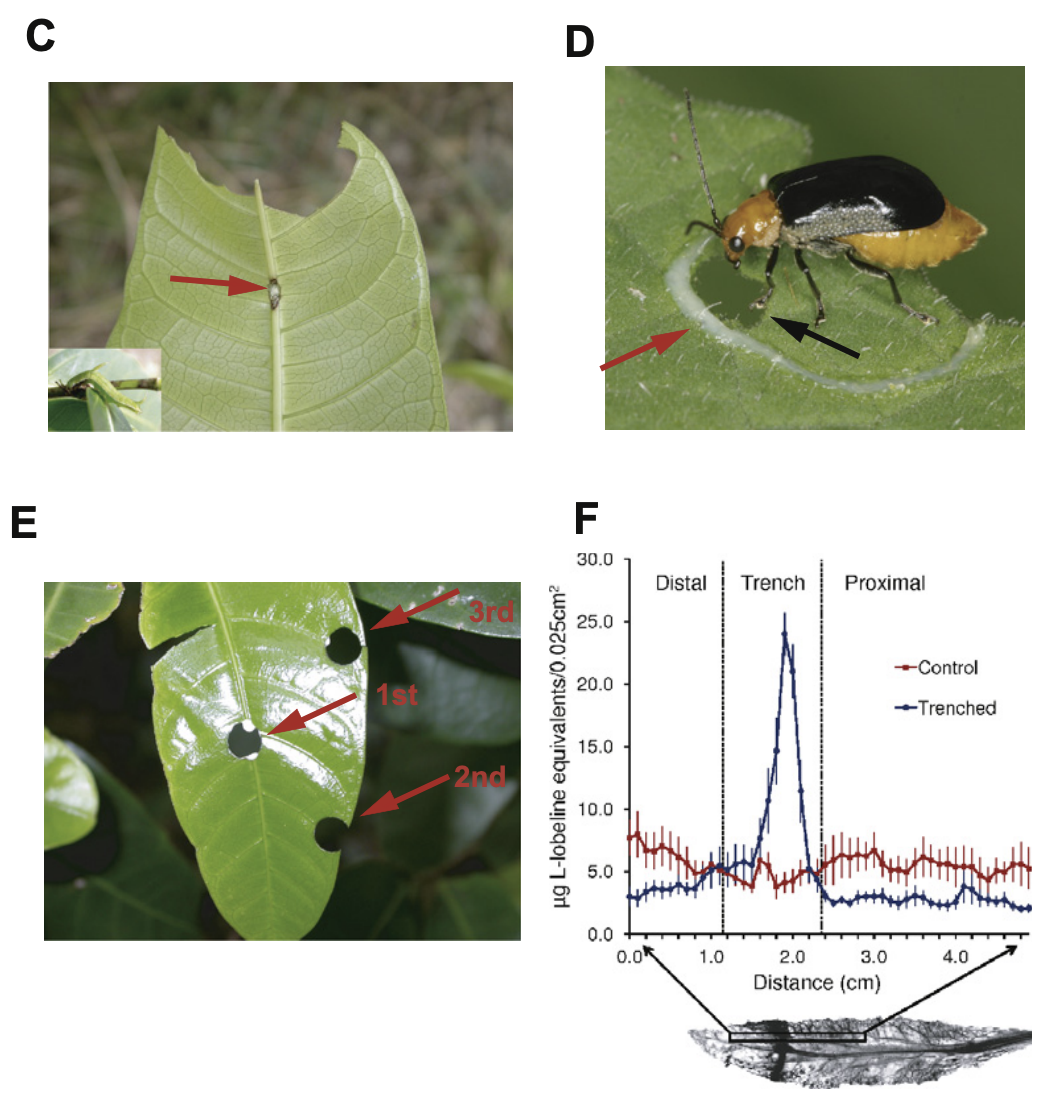

それは、輸送システムであるため、補給路をたたれるとすぐにシステムが働かなくなる点である。とくに、ループがなく迂回路が少ない無分節乳管や分節性無吻合乳を持つ植物では管の根本(茎に近い方)を1カ所でも切断されてしまうと切断部位から遠方(葉の先の方)へは乳液が供給されなくなる。

実際、無分節乳管を持つ植物に特化した昆虫の中には先端部を食べるとき、その上流をかみ切って乳管を破壊してから、その先のほうを食べるという行動を取るものが多い。

一方、分節乳管の吻合乳管を持つ植物(キク科、パパイア料、セリ科)図(B)では、上流の乳管が一カ所破壊されても迂回路があるため乳液の移動は阻止されない。この点で吻合乳管を持つ植物はより昆虫の攻撃に対して強いとも言える。しかし、吻合乳省を持つ植物を食べる昆虫は、あと少しで葉の先が落ちそうな状態まで葉を横断するような深い切れ目を入れてから、その切れ目の先端部を食べる行動をとる。(図(D)のパパイアを食べるスズメガ(Erinnys alope)の幼虫など)。このように薬を横断するような深い溝を入れられた場合、ほとんどすべての迂回路が切断されるため、溝から先端側のほうには乳液が供給されない。

先ほど乳液は大きい動物よりも小さな昆虫に有効であると書いたが、ここにも例外がある。乳管が密に植物組織内網の目のように分布しているといっても、非常に小さな昆虫(大きな昆虫の孵化直後の小さな幼虫などを含む)は乳管をさけて網の目の中だけを食べることが可能である。実際、このような行動・回避法を取って薬脈を網目状に残して乳液植物を食べる昆虫は散見されている。例えば、ヒルガオ科の植物は乳管の分布がまばらであり、葉脈の間の数mm 程度四方の部分を傷つけても全く乳液は流出しない。ヒルガオ科の植物を食べる微小な甲虫の幼虫は薬脈を避け葉脈のない部分だけを選んで食べる。結果として細かい孔がたくさん空いた網目状の食痕が残される(ヒルガオの葉を食べるカメノコハムシなど)。

このように乳管・乳液による防システムは比較的少量の防御物質を生産してその少ない手持ちの毒を昆虫の攻撃部位に瞬時に輸送して昆虫に食べさせるという効率的な防機構であると考えられるが、その一方で輸送路の破壊、あるいは乳をさけることによって比較的簡単に無力化や回避されるという弱点があり、実際に一部のスペシャリスト昆虫によってこの防間はうち破られている。しかし、植物の進化において、40回以上も異なった系統で独立に進化したと考えられていることや、それぞれの系統で乳液を持たないその近縁系統より種数が圧倒的に多いということが示すように、乳液というシステムはそれなりに成功している防御機構と言えよう。

植物の切り口からは液体が出てくるイメージがあるかもしれないが、一滴の液体も出てこない植物のほうが多数派だ。ただ、乳液を出す植物はかなり多く、全世界で約3万種、陸上植物の10%近くにものぼると考えられている。

参考文献

Got milk? The secret life of laticifers Jillian M. Hagel, Edward C. Yeung and Peter J. Facchini Department of Biological Sciences, University of Calgary, Calgary, Alberta, T2N 1N4, Canada

https://blog.aspb.org/new-in-plant-physiology-laticifer-function-and-development/

Laticifers and secretory ducts: two other tube systems in plants https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1469-8137.2007.02323.x

Plant latex and other exudates as plant defense systems: Roles of various defense chemicals and proteins contained therein https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4424796/mod_resource/content/2/Konno%20et%20al.%20Plant%20latex%20and%20other%20exudates%20as%20plant%20defense%20systems%20%28Erika%29.pdf